97岁奶奶绝色一生,被封人间国宝:为染色付出一生(图)

一个人生活的厚度,取决于他在面对困境时的态度。

一条曾走访了多位各行业的大师,他们经历过困顿、绝望,后又涅槃重生,人生故事像一本越读越有滋味的小说。

其中,染织家志村福美,32岁,离婚带两个小孩,为了谋生开始做染织,66岁,被认定为日本“人间国宝”,90岁,获得“日本诺贝尔奖”之称的京都奖。

她用尽一生对植物、自然和生命进行思考。

川端康成评价她的作品:“优雅而微妙的配色里,贯通着一颗对自然谦逊而坦诚的心。”

艺术家丁立人年轻时念过4个大学,与刘海粟、关良等民国大师亦师亦友,搞过玩具设计、家具设计、艰难时期曾做过工人。

退休后,他全心投入绘画、印钮、非洲木雕、剪纸拼贴等,每天过得比年轻人忙。

陶艺家陈九骆住在危楼20年。

他在50岁那一年人生归零,没有事业、卖掉房产、和太太离婚,搬进了一栋随时可能塌陷的危楼里。

20年,不接电话、不出远门,从基本功开始研究陶艺,烧出的作品温润如玉,成为了传承志野陶的大师之一。

对于他们来说,离经叛道的人生,是一场对梦想的纯粹追求,在国庆假期的最后一天,他们的故事值得细品。

在日本工艺界和文学界,志村福美的成就早已得到公认。早在1990年,她就被授予“人间国宝”称号。2014年,获得了“日本诺贝尔奖”之称的京都奖,颁奖词是:在化学染料兴盛的当下,坚持用植物染色的丝线作为自己的视觉语言,然后再织出千变万化的作品,将人与自然在纺织中融合在一起。2015年,她又被授予“文化勋章”,获日本国家最高荣誉。

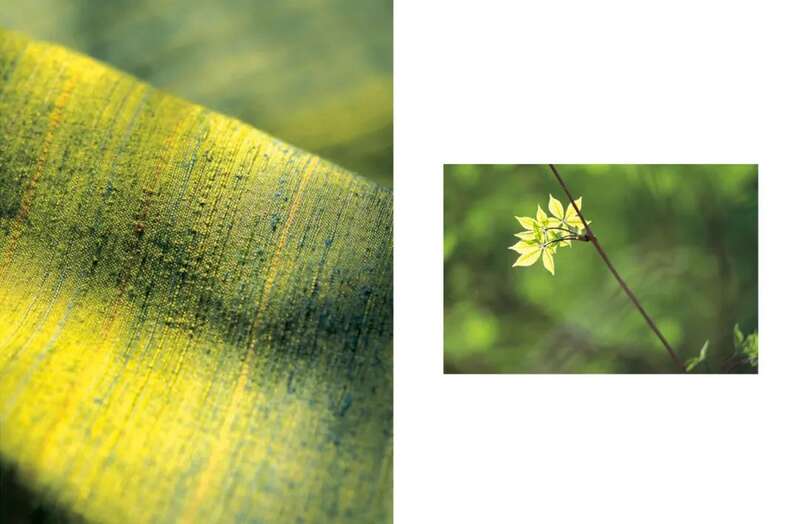

她用日本民间最常见的“䌷织”做出的小裂(布片),色彩微妙,难以模仿:蓝黄交错的,如天空和大地的呼应,黑白混织的,像被白雪覆盖的村庄,横格纹、米字纹、平行线……不只是纹样,更像是一幅幅奇妙的画作。

32岁的时候,志村福美离了婚,带着两个孩子,不知道怎么办才好。当时正好和民艺创始者柳宗悦交流,他说:“你母亲会纺织,你也去织布吧。”于是她决定回到近江,以染织为生。

这个决定遭到了母亲的坚决反对。当时正是化学染料兴盛的时期,草木染、手工织物,代表着贫乏、落后、濒临灭绝。母亲塞过来一张回东京的车票,并劝她再也别回来。她一度绝望地离开,但就像是被一根无形的线牵引,又再度返回母亲身边。

正式投入之后,她沉迷其中,眼前展现出的,是用尽一生也做不到的精彩世界,就像是漫游奇境的爱丽丝跌进兔子洞那样,窥探到一个神奇的国度:

早春时节的梅枝,可以染出的珊瑚色,宛如少女脸颊上的一抹腮红。

蓝染的瓮伺、水浅葱、绀等不同程度的蓝,如同海洋与天空。初冬时节,熬煮熟透的栀子果,得到温暖而耀眼的金黄色。

还有用苏芳染成的赤红色,云霞一般美丽的樱色,等等。

当初她穷得连一块桌布也买不起,只能把孩子放在东京的养父母家中,在近江的染坊和织坊里学习基本功。她想要有收入,至少能买得起丝线,也想尽早把孩子接到身边。

母亲建议下,她去拜访一位木工——黑田辰秋,她说,黑田先生是一个无论忍受何种贫穷,都不会在工作上妥协的人。

“工作有时像是地狱,生活很辛苦,所以我无法劝你走这条路。但如果你认定自己别无选择,那就做下去。首先织出自己想穿的衣服,将来可以暂且不去考虑,只是专注于眼前的工作。”黑田先生说。

听了这样的话,她下定决心,无论如何也要朝着这条路走下去。女人守在丈夫和孩子身边,烧饭、洗衣、做家务似乎是十分自然的事情。对于随波逐流,平稳安逸地生活下去的女人本身,如今会用另一种眼光去看待。她想,必须逆流而上,一个人奋力划行。

她的第一件获奖作品是和服《秋霞》。这件和服是将普通农妇家用剩下的线连在一起织成的。

刚做好的时候,母亲看了说:“你再不会做出比这更好的了。”果然是这样。她现在回头看,《秋霞》以外没有能超越其上的了。

她决心只做植物染。过程中她发现,色彩的真相就像是一个寓言,道出“色即是空”的本义。

蓝染是人类使用时间最长,也最复杂的一种植物染。 “做蓝染就像养育孩子”,每一只染瓮里都蕴藏着蓝的一生,且每天都在微妙地变化。

志村福美小时候在中国住过一段时间,也去过上海,在那里有各种各样的回忆。中国文化是日本文化的起源,佛教也是从中国传过来的,所以她对中国非常尊重,认为中国艺术最厉害的是书法。颜真卿、王羲之这些人非常了不起。

不管是西洋的艺术还是中国的艺术,她永远会被吸引,终身难舍的是植物的美,它是大自然的馈赠,不是花心思调配就可以获得的。

她说:”曾经,我以为做一色会耗费十年;如今,我觉得做一色将用尽一生。”

1980年代,在郁风的引荐下,赵无极第一次见到了丁立人的画,他双膝跪在地毯上,一幅一幅仔细地看,一言不发,十余张画看了半小时。他发出感叹:“我有这么个想法,丁立人的画是东西方艺术的浓缩。”

曾把赵无极“一下子带到中国艺术的深层”的丁立人,如今已92岁高龄。但他精神矍铄,步伐矫健,带着我们在上海老街道、公园逛时,闲适得很。

更令人佩服的是,他的创作能量还无比旺盛。

走进他家,入眼便是画室,他的油画层层叠叠地插在墙边定制的木架子上,国画则卷起,保存在房檐下、书堆上、楼梯口尽头……据孙子丁牧儿说,2021年春节时,宽敞的一楼堆砌着无尽的画作,只剩下一条狭窄的“过道”,来吃年夜饭的亲朋好友纷纷表示无奈。

一个古早的月饼盒里,是十几枚他自制的印章,印出来有卷毛的外国人、歪头的猫头鹰、准备下锅的鱼;已经“辛勤”工作了40年的电冰箱上,摆着他大改过的非洲木雕,近看成了捧着寿桃的仙女。

丁立人画画就像是写日记,一边记载着进行时,一边回忆着过去时,“有趣”贯穿始终。

画作里的故事起源于他的童年。智识的启蒙是听奶妈讲《西游记》。昏暗的火油灯下,不识字的奶妈讲得一知半解,三打白骨精,三盗芭蕉扇,反复地讲;幼稚的蜷在黑乎乎的被子团里,百听不厌。

“这故事太好听了,我不愿把好听放在心里,我要画,要画成图。”6岁的小孩丁立人,开始画《西游记》,没想到画了一辈子。

儿时常常听着听着睡过去了,他便画下入梦时和师徒四人西天取经去的场景。

打妖怪,“一打白骨精,妖精停在阴风下,在山凹里摇身一变,做个月貌花容的女子……”

孙悟空本领最大,七十二变,行动迅速,一个跟头十万八千里。

他最欣赏的孙悟空,工作责任也最大,腾在空中,冲在最前面,“他也不叫苦,乐观,常常把可怕的遭遇当成调笑来对待,是一只有趣至极的神猴,已经人化了的神。”

“童年治愈一生”,丁立人的作品题材大多来自他的童年经历或听到的民间故事。

上世纪三四十年代,台州海门镇有“小上海”之称,他家里是当地知名的文艺沙龙,京剧、越剧、话剧,三台班子日夜不歇,几乎全镇的人都到过。

青年丁立人,念过4个大学,这种“离经叛道”,现在的人大抵是不敢尝试的,谁有把握高考次次中名牌大学呢?

第一次,他短暂投身生物学研究。

南京大学的生物系,全国一流的名牌大学名牌专业,他一考就考上了。生物系的陈义博士,研究蚯蚓,特别喜欢丁立人,带着他研究了不少原生动物,因为丁立人的动物实验报告图画做得特别漂亮,昆虫的细节描摹得栩栩如生。

晚年他喜欢做昆虫的剪纸拼贴,多受了这时学习到的生物杂学的影响。把昆虫的结构打散,用不同的材料元素拼接——这个原理正是来源于自遗传学上的“变异”。

尽管喜欢昆虫的结构,他却叹气,真不是个“做研究的料”,几乎不怎么上自己的专业课,却跑去隔壁艺术系听讲,表现型的一个人,不能困在逻辑型的汪洋里。

丁立人:“我要转系啊,要转艺术系。”

学校:“这个计划经济,都有档案,不能转。”

丁立人:“不能转?不能转我不念了,退学可以。”

隔年,他又考上了南京大学的艺术系。

这个“天才”在进学校的第一天,发生了一件于他而言的小悲剧——当时的系主任是徐悲鸿,写实派;而他喜欢的林风眠,此时正在杭州的西湖国立艺专(现中国美术学院),吴大羽、关良等新派画家也都在,教出了赵无极、朱德群、吴冠中,“这个学校非去不可。”

他又从南京大学艺术系退学,再折腾一次,又考上了西湖国立艺专。“上学报道以后,我就到处去找林风眠,哪里都找不到。”哪知道那时候林风眠已经不教了。“我很失望,我不念了,又退学了。”

这三次退学以后,丁立人回了家乡。那段时间里,他东南西北满处跑,街上的茶馆一家家画过去,直到现实重回他面前:1952年,全家人搬出了老宅,搬至七里之外的一处平房板屋。人在混沌时,突然拨开云雾,就明白了——经济来源没有,画画是画不下去的。

第四次,为了安身立命,丁立人考上了山东大学的水产系。

他体会过五花八门的生活,却从未放弃对艺术的追求,总是将生活的艺术转化为自己的语言,进行创作。

50年代末,上海昆虫研究所聘用了丁立人,初来上海,他异常兴奋,沉迷各色纵横的马路,穿梭于别具一格的洋房间。每到下班,他就一条条马路画过去,当时路上车少,武康路、永嘉路这样的地方,可以搬个板凳坐很久。

人的萍水相逢,是很偶然的。

一天傍晚,他在复兴公园的荷花池速写,画着画着,身后立了一巨大的影子,回头一看,想起来是刘海粟先生,因为在舅舅的《上海美专校友录》里见过他。

他试探地问了一句:“你是刘先生?”对方点了点头,并对他的速写做了点评。这是丁立人和刘海粟的第一次见面。

第二天,他就收到一张便条,刘先生约他去寓所“存天阁”观画,离复兴公园和昆虫所就一箭之地。

一个刚从乡下来到上海、热衷绘画的年轻人,突然进了一处艺术宝地。此后,他频繁而随意地进出刘海粟的家,有时间就跟先生请教,先生忙的时候,就自己看画册或在大沙发上打盹,师母总是和和气气,满脸微笑,招呼着用晚饭。

刘海粟曾评价丁立人是最特别的学生,“我要他临中国画,他就是不临。但几年后他的画放在眼前,叫人眼前一亮,没有第二个人画这样的画。”

谢之光三字,在上海滩的画界也是无人不知,无人不晓的。“提个问题:沪上画家谁最慷慨?必定是他,他的画,只送不卖,还一张接着一张。”

后来,谢之光就病了,丁立人来看望他,很感动。“谢先生说自己现在画不动了,要不把墙上的十几个字给你吧,仔细一看,是黄宾虹的书法,行楷兼备的小字,非常值钱。”丁立人立刻推辞,看望病人更是不能顺人财宝。

谢之光在之后不久病逝,说起这段经历,丁立人顿了顿,“他走了,世上就再没有这么好的人了。”

丁立人现在的生活是极忙碌的。天亮就醒了,构思、写文章、画画,一天忙得停不下来,晚上就看外国小说到凌晨1点,秘鲁的、阿根廷的、阿富汗的、西西里的,最近在看的是所罗门·诺瑟的小说《为奴十二年》。

他说:“老年人比年轻人更忙。因为生命快到头了,年轻人浪费点没关系,慌啥,我们没有时间了,很‘穷’。所以特别忙。”

在台湾北部的一处临海村落,陶艺家陈九骆已经隐居了20年。多年来,他不接电话、不出远门,闭关在自己的院子里,专心做陶。

陈九骆年过半百才专注做陶,他并非多产的陶艺家,一年顶多烧个3、4窑,也从不自己参与作品销售,只委托给长期合作并信任的茶馆代销,即便藏家亲自上门拜访说要买,他都不卖。

过去的3年,他的人生遭遇了变化:父母走了、前妻走了、陪伴在身边15年像女儿一样的狗狗也走了。

将近70岁的陈九骆孑然一身,看似未来的日子没了盼头,但他的心中还有梦:“一个人的世界里,陶艺是我的精神投射,也是小宇宙。”

陈九骆的工作室距离台北市区将近2小时车程,沿着海岸线弯进山路里,在高大的绿树包围之下,眼前出现了一栋破败的两层别墅。墙壁斑驳,里里外外都长满杂草。

房子没有门铃,上头还贴着字条“闭关工作,不便见客”。进入后,陈九骆的陶艺土胚、陶窑、釉药堆满了整个院子。

一楼的天花板水泥严重剥落,钢筋结构裸露,外层架设了铁网以免碎块砸下来。

陈九骆住的是偷工减料盖成的“海砂屋”,水泥里混了海砂,时间久了就开始崩塌,陈九骆住了20年,房子已成危楼。每当下起大雨,屋里还会严重漏水。

唯一完整的角落就是佛堂,他每天都会准备好瓜果,上香礼佛,偶尔在旁边伏案做笔记。

隔着墙就是厨房,他对食物没有要求,煮点粥、配点地瓜和青菜,能够果腹就好。

陈九骆把二楼露台改建成茶空间,这也是他认为整栋房子里最适合“见客”的地方。他用榻榻米和废弃的木板布置,让这栋“危楼”出现一种奇妙的氛围:足够破败,又足够雅致。

墙上一副字写着《无一物》,陈九骆说这代表了他此刻的心境。

他把自己各时期的作品排列在墙边的柜子和地板上,顺序都经过精心安排,哪一个少了、换了位置,他一看就知道。

下午,陈九骆拿出茶碗安静地冲茶,并示意我们不要出声音,专注地看着每个茶碗里的茶叶伸展开来。

陈九骆20多岁时就很欣赏陶艺之美,工作之余,经常去找老师傅学拉胚,也学过釉药。

50岁那年,陈九骆的人生遭逢巨变:生意失败、失去婚姻、变卖房产。

生命的一切归零,让他决定全身心投入做陶,从基本功开始研究,闭关修行,用最原始的方式尝试,把每一次的温度、氧化反应都记下来,慢慢用古法摸索长达十几年。

最开始烧陶时,他不断调温度,紧盯记录表,好不容易烧好一窑,却连个满意的成品都没有。

生活的困境和忐忑的心情反复折磨着他,过了好长一段时间他才逐渐释怀:“不管成功与否,都要继续奋战,一切交给老天安排,不要得失心太重。”

他钻研“志野陶”。这项陶艺技法其实源于中国,早期用来烧制器物给出家人使用,后来一位日本的香道大师志野中信把它带到日本,才以“志野”命名,变成了日本的白天目。

“日本很多文化都是唐代遗风,后来元代灭宋,很多文化没有办法被延续,我们现在是礼失而求诸野。”陈九骆语带惋惜。

志野陶温厚质朴,清纯凝炼的釉色和自然的纹理,通过氧化的程度决定成色,造型也随着创作者的审美带有不同变化,可观赏亦可把玩。

90年代的时候陈九骆待过上海,住在虹桥,还请过司机。在大陆待了两年,经常往返,至于做什么都忘光了。

他的婚姻很短暂,现在有男性朋友来访,他都跟别人说:“你要乖一点,不能跟我一样,要记得老婆的生日和节日”。

前妻是非常棒的人,很优秀,人也长得很好,一般男生看到都很喜欢她,他们大概认识三天就在一起,分开的时候,每天都在掉眼泪,从那个时候到现在,几十年了,他再没有跟任何女性有任何的互动了。

这么多年来,他早已放弃了生活品质,但心底还留存着一个向往,“朋友说我太疯狂了,都几岁了还折腾自己,但我心中还有梦。”

阅读原文

分享文章:

文章由1+转码,以便在移动设备上阅读。新闻及图片版权归原作者网站所有,内容不代表1+新闻的观点和立场

还没有评论

登录后发表评论

返回

到顶部